常桐善:美国的“双一流”建设与评价

发布:2022-03-11 10:53

美国的“双一流”建设与评价

(这是2022年2月24日与华中科技大学教育科学研究院教师的一场“特殊“交流的报告。部分内容与其他会议上的交流报告有重复。今天休假,整理成文,与大家分享,供参考!)

非常感谢学院提供这次非常重要的机会,与大家交流。感谢学院领导和各位老师的大力支持。我的交流题目是美国的“双一流”建设与评价。虽然“双一流”是中国的品牌,美国没有这种提法,但实际上美国的“双一流”建设与评价已经有很长的历史。由于时间关系,我简单介绍几个具有重要意义的里程碑。另外,最近大家也都在热议第二轮“双一流”建设高校及学科名单,我自己对这个名单也非常感兴趣,如果有时间,也会谈谈我的一些不成熟的认识与思考,与大家共同探讨。

里程碑之一:美国19世纪末期,20世纪之交的高校转型为其“双一流”建设确定了发展方向,奠定了雄厚的物质和愿景发展基础。这次转型是从小型学院向研究型大学的转型,也就是采纳德国的研究型高等教育模式。1876年成立的约翰·霍布金斯大学是第一所将科研和研究生教育融入高等教育的美国大学。这是美国开始建设研究型大学重要标志。几乎在同一时期,美国颁布了《赠地法》,为此,大学规模,包括高校数、在校生人数等得到快速拓展,为美国大学转型、州立大学的发展建设贡献了巨大力量。加州大学的成立就是一个典型案例。在最初的规划中,加州大学是按照《赠地法》要求成立为农业发展服务为主的高校,但在一位耶鲁大学教授的建议下,成立了类似于东海岸私立大学的综合性大学。

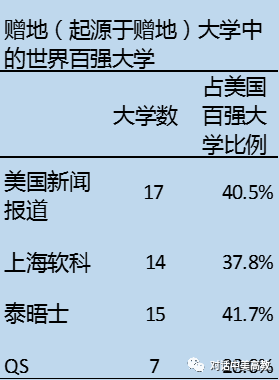

右面这张表显示,在赠地大学或者起源于赠地大学的高校中,有10多所大学位居全球高校四大排行榜的百强大学之列,占美国所有世界百强大学的40%左右,可见赠地大学在美国“双一流”中的分量。

| |

值得强调的另一个特征是,虽然这次转型借鉴了德国大学的研究功能,但美国大学并没有弱化博雅教育和高深学习服务的理念和实践。关于这一点,威斯康辛理念、哈佛大学的《自由社会的通识教育》均可作证。所以,这次转型实际上是确立了研究型高校教学、科研和服务的三大办学功能。这其实就是这三大功能的起源。这也是美国研究型大学百年来始终秉持的办学原则。加州大学洛杉矶分校的Arthur Cohen曾强调,这次转型确立了研究型大学的“皇冠功能”(crown function),也就是“知识和科研原创”,更重要的是树立了“大学是学者之家,大学是学术之家”的理念。我想这也是美国研究型大学,当然也是“一流”研究型大学建设过程中所秉持和始终追求的大学精神和学术发展理念。里程碑之二:1900年美国大学协会,也就是我们熟知的AAU的成立是美国“双一流”建设的极其重要的里程碑。自此,高校达成了顶尖大学的质量共识、构建和增强了高质量大学协同发展的凝聚力。我想大家可能知道,在19世纪末期,甚至20世纪初期,美国高等教育在世界上是没有地位的,被视为“学位工厂”(diploma mills)。当时,美国的大学毕业生申请欧洲的大学时,因为没有统一的办学和评价标准,学生的质量常常遭到欧洲大学的质疑。即便是毕业于哈佛、耶鲁、伯克利的学生,也同样会遭到质疑。为此,在时任加州大学校长Benjamin Wheeler的提议下,在芝加哥大学召开会议,参加会议的14所大学联合成立美国大学协会,也就是今天闻名遐迩的Association of American Universities , 简称AAU,旨在促进构建和提升大学质量的办学标准(promote and raise the standards)。这是1900年的事情。一方面,AAU通过强化和统一美国博士专业的质量标准,提升博士教育质量(strengthen and standardize American doctoral programs),实际上这就是后来美国博士专业的学科评估。

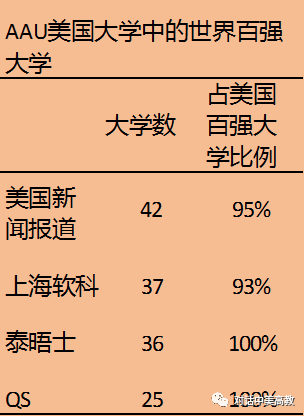

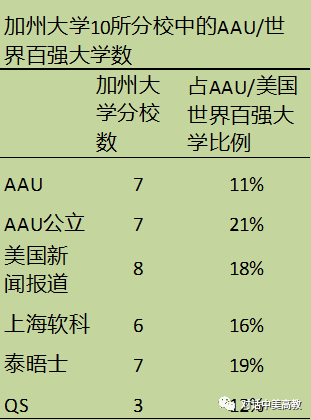

AAU也开发了本科教育认证标准,并于1914年开始对其成员及其他部分大学的本科教育进行认证。德国的大学利用获得AAU认证的大学名单,来确定美国申请德国大学研究生院学生的质量。AAU的成立及其制定的质量标准对美国研究型大学的快速发展和转型发挥了巨大的作用,在树立美国大学国际地位的同时,也通过规范大学办学标准提升了大学的办学质量。第二次世界大战后,美国加大基础科学研究经费。作为美国高校的“精英”俱乐部,AAU担负起了构建大学与联邦政府之间关系的职责,通过“游说”、协调等渠道促进联邦政府对大学的科研经费投入。| 根据AAU网站提供的信息,120年后的今天,AAU的入会标准仍然被广泛认为是美国研究型大学的质量标准。这个评价是否名副其实?我想大家可以从右面这张表所展示的AAU大学中的世界百强大学数,做出正确的判断。美国的世界百强大学几乎都出自AAU大学联盟。 | |

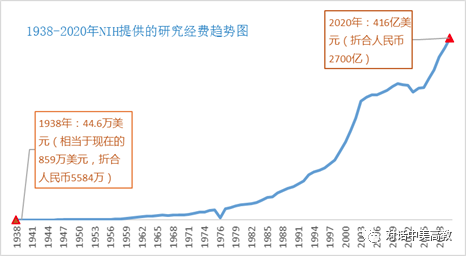

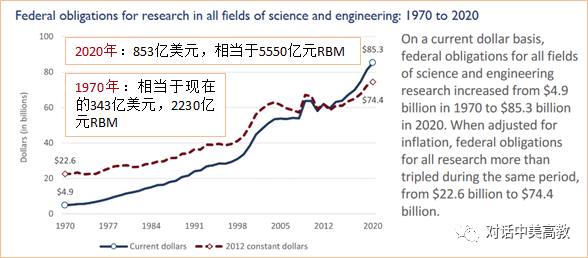

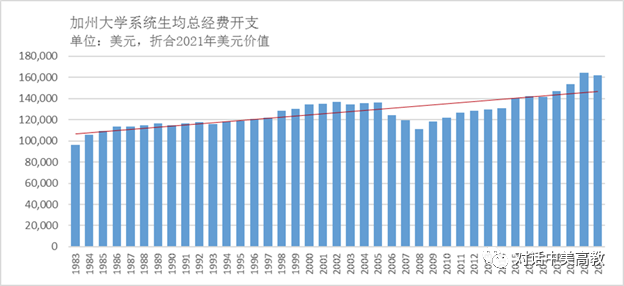

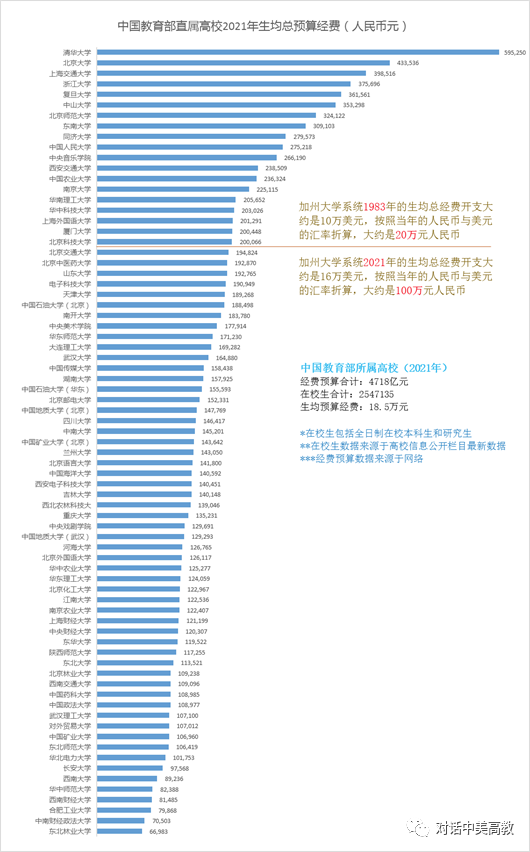

里程碑之三:国家卫生研究院和科学基金会的成立,为研究型大学践行知识创新提供了机会,是美国“双一流”崛起的主要原因和坚强经费后盾。美国国家卫生研究院的成立可以追溯到18世纪。在1930重组后,更名为NIH(National Institutes of Health, NIH),成为美国卫生与人类服务部的医学研究中心。同时负责为全国科研以及高校提供联邦政府的医学研究经费。下面这张幅图显示,在1938年NIH总计提供了44.6万美元的研究经费,相当于今天的859万美元,折合人民币5584万元;到2020年,NIH总共提供416亿美元的研究经费,相当于2700亿元人民币。如果按照美元的实际价值计算,增加了400多倍。美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)成立于1950年,也就是第二次世界大战之后不久,其宗旨是促进科研发展,提升国家健康、富裕和福祉,保障国防安全。自成立以来就是提供基础科学研究经费的坚强后盾。下面这幅图展示了从1970年到2020年联邦政府通过NSF、NIH以及其他渠道支持科研活动的经费。大家可以看到,在1970年的科研费用是49亿美元,到2020年已经增加到了853亿美元。这里面也包括刚才提到的由NIH提供的416亿美元。我没有查到中国国家提供的科研经费数据,如果大家有这方面的信息,可以做一些比较。我最近对加州大学的经费做了比较详细的分析,发现,在上世纪80年代,也就是40多年前,按照现在的美元价值计算,加州大学的生均经费就达到10万美元,当时的美元与人民币的汇率是1:2,也就是说1983年的生均经费就相当于现在的20万元人民币,到2021年生均经费已达到16万美元,按照现在的汇率计算就是100万人民币。每所高校的平均经费高达40多亿美元,大约折合300亿元人民币,相当于10个清华。

加州大学总经费中的相当一部分是来自NIH和NSF。虽然,这部分经费主要用于科研,但强大的科研平台和经费支持对教学有非常重要的意义,是一流学科建设的基础,是高校推动科教融合发展的动力。当然,大家比我更了解中国高校的经费投入力度。实际上,2021年教育部直属高校的生均经费投入只有18.5万元人民币(见下图),投入力度还没有达到加州大学上世纪80年代的投入力度。华科2021年的生均经费是20.3万元,略高于加州大学1983年的生均经费。我在分析这些数据时,想到了鲁迅先生曾经说过的一句话,“梦是好的;否则,金钱是要紧的。”当然,我也非常钦佩美国大学校长为筹措经费而付出的辛勤努力!如果中国大学的领导能在这方面有所作为,或许能部分解决经费短缺的问题,毕竟我们的大学已经培养了众多先富起来的成功人士!里程碑之四:《加州高等教育总体规划》是美国高校分级办学的风向标,对美国州立“旗舰”大学的诞生和质量卓越发展具有非凡的价值和意义,在推进高等教育优质资源普及化(如世界百强大学数量)方面与《赠地法》具有同等的历史意义和现实价值。加州在上世纪60年代颁发的《加州高等教育总体规划》确立了三级办学模式。在理论和实践上,为美国高等教育普及化发展提供了经验和指导,包括分类按需发展。这样避免了各类大学的无序晋级,以及对稀缺资源的无序竞争,避免学科重复设置所造成人才供需失调、浪费经费等。由此,也诞生了一大批大规模、高质量的州立“旗舰”大学。| 以加州大学为例,右面表格中的数据显示,在其10所分校中,有7所大学是美国AAU大学,分别占所有美国AAU和AAU公立大学的11%和21%;绝大多数分校在世界百强大学之列,占美国全球百强大学的比例接近20%。虽然《加州高等教育总体规划》从发布之日起就受到了各种批评和谴责,但无论如何是不能忽视和否认其在美国一流大学建设中发挥的巨大作用,尤其是对美国打造优质高等教育资源的贡献。 | |

又如,2020年加州大学就有三位教授和一位校友获得了诺奖。在同一年,有四位诺奖获得者,是百年难得的成就。当然,也是百年发展的历史成就积淀,部分原因也应该归功于加州分级办学的《高等教育总体规划》和半个多世纪前倡议和领导制定这项规划的时任加州大学校长Clark Kerr(右图)。

|  (Matster Planner,图片来自网络) (Matster Planner,图片来自网络) |

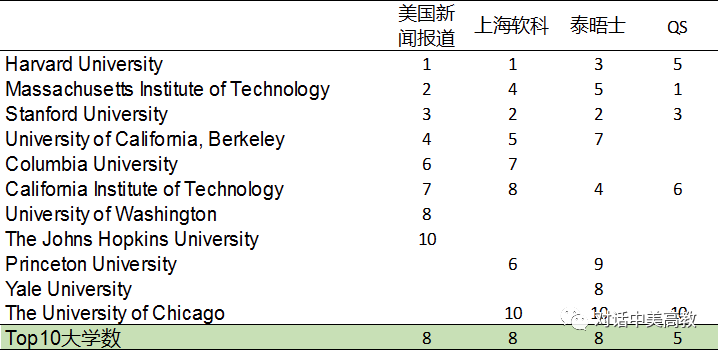

里程碑之五:高等教育多元化、“共治”模式、学术自由、教师终身轨制等制度是学术有效治理的核心元素和质量内涵式发展的内因动力。如果说前面的四项“里程碑”事件为美国“双一流”建设从高等教育的办学理念、质量共识、生存环境、国家政策、地方政策、经费支持等外部治理方面提供有利的条件。那么,“里程碑”之五所列的制度则展示了大学内部治理的核心要素,为大学有效利用外部条件提供了保障。正因为有了这样的内外部条件和动力,我们从下面这张表提供的数据可以看到,美国的大学几乎霸居全球10强大学绝大多数席位,即便是对美国大学最不友好的QS也给了5个席位。这种排名结果已经持续多年。

当然,能取得这样好的成就,与高校长期开展的质量评价是分不开的。评价一:评估模式推陈出新,评估维度展现出质量输入—>质量输出,质量外延—>质量内涵的递增趋势。伴随着美国高等教育的发展,也就是从20世纪初期的高等教育转型,到20世纪中叶高等教育的大众化,再到80年代前后迈入普及化阶段,美国的高等教育评估发生了巨大的变化。从初期的规范办学标准,到大学认证,再细化到专业认证,形成了较为完整稳定的质量输入到输出评估模式。

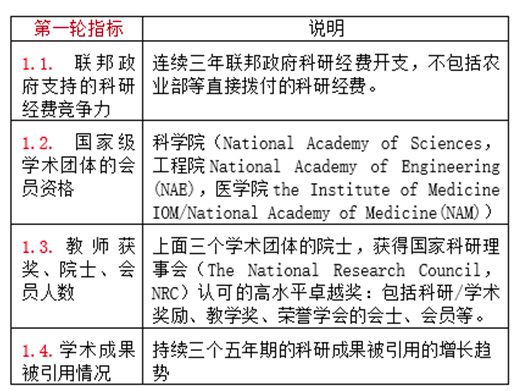

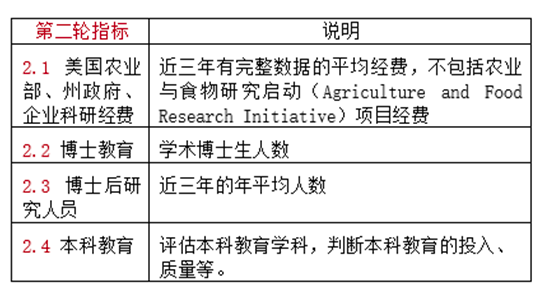

但在大众化阶段,美国高等教育面临了质量滑坡现象,社会公众对高等教育质量的质疑不断升级。在这种情况下,高校内部开始反思,随即推出高校内部开展的质量评估,也就是学科评估,这是聚焦于质量的真实评估。我曾在我的微信公众号上推送了一篇文章,题目是“学科评估百问必答”。文章介绍了加州大学伯克利分校学科评估关注的100多个质量问题。加州大学系统前教务长Judson King曾强调,加州大学评价学科的质量、问题及战略发展需求的主要机制是定期开展(每10年一次)的学科审核评估(会议交流(20):美国大学的质量评价体系—专业审核与教学评价)。进入高等教育普及化阶段后,学校类型和学生背景多元化,传统的质量输入评价已不能满足社会问责的需要,所以聚焦于学习主体、质量输出、学习增值以及学习成果的评价模式应用而生。这些评价可以说是完全聚焦于学习主体。当然,这些评价在解决学习成果差异问题,确保“人人成功”的教育目标方面仍然缺少足够的评价证据。为此,就读经历、学情、学习参与、学习投入等聚焦于学习过程的调研项目相继诞生。这些评价虽然不是直接评价学生的学习成果,但却反映了质量的内涵意义,也就是学习的真实实践与体验经历。顺便给大家推荐我的对话中美高教公众号以及几年前年翻译出版的一本关于学习成果评估的著作,《美国大学本科教育:学习成果评估》。该书收集了美国这个领域的顶尖学者的论文。供大家参考!评价二:AAU的入会标准被广泛认为是美国研究型大学的质量标准,尤其是顶尖大学的质量标准。AAU的入会评价包括两轮,第一轮评价是考虑是否邀请作为AAU会员的候选高校。评价指标包括四项:对联邦政府科研经费的竞争力,美国科学院、工程院以及医学院的会员资格,教师获奖、院士、会员人数,学术成果的被引情况。感觉大多是“五唯”指标。第二轮评价评价聚焦于办学任务、质量及发展趋势。包括四项指标,获得美国农业部、州政府以及企业提供的科研经费,博士教育质量,博士后研究人员数,本科教育质量。

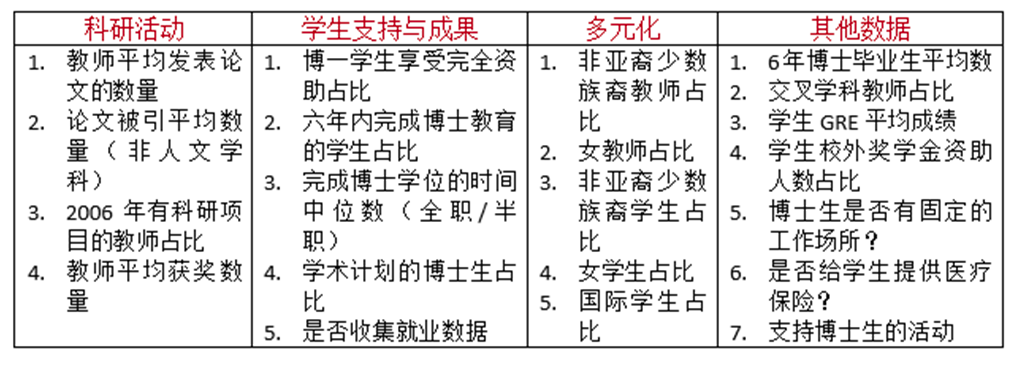

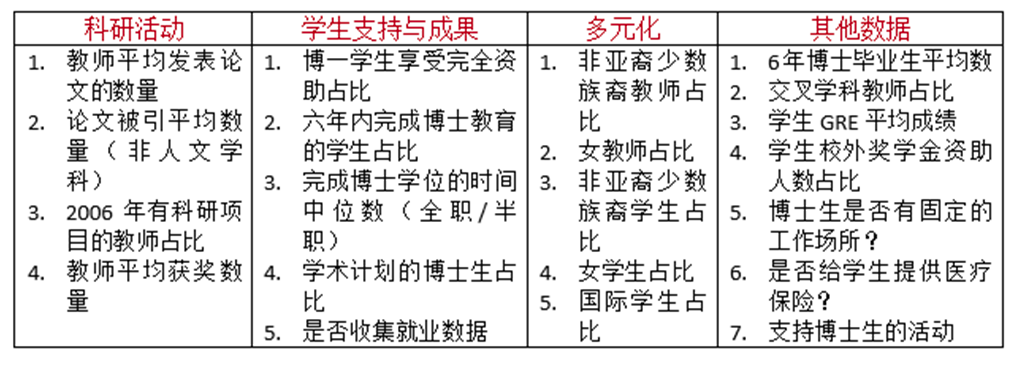

我前面也提到了,美国AAU大学中有大约40所大学在全球三大排名中属于全球百强大学,这个结果足可以说明AAU入会指标作为评价高水平大学的价值和可信度。评价三:美国国家科学研究委员会的博士学科评价为美国高校学科建设提供了很有价值的指导和参考。美国国家科学研究委员会从1982年开始对博士学科进行评价和排名,到目前为止,已经进行了三次,分别在1982年,1995年和2009年。下一次的评价应该为期不远。2009年的指标包括科研活动、学生支持和学习成果、多元化以及其他数据指标。

科研活动包括教师发表的论文数量、被引数量、有科研项目的教师占比、教师获奖次数均值

学生支持与学习成果包括博一学生享受完全资助占比、六年毕业率、博士学业时间、毕业后的学术计划、是否收集就业数据。多元化包括非亚裔少数族裔教师占比、女教师占比、非亚裔少数族裔学生占比、女学生占比、国际学生占比。其他数据指标包括6年内的博士毕业生人数均值、交叉学科教师占比、学生GRE平均成绩、学生校外奖学金资助人数占比、博士是否有固定的工作场所、医疗保险、博士生活动支持。评价四:坚实的院校研究基础是开展高等教育质量评估的前提条件。我想各位老师已经从我刚才提供的信息中,感觉到了院校研究的魅力,及其在评价中的作用。美国院校研究是上世纪60年代兴起的,之前我已经提到,当时美国高等教育处于大众化发展时期,是美国历史上高等教育发展速度最快的时期,按照阿瑟·科恩Arthur Cohen的说法,这个时期是美国高等教育的“黄金时代”(goldenage);按照John Douglass的说法,这个时期的发展速度之快“令人眼花缭乱”,当然也有乱象丛生的现象。在这样的背景之下,大学需要加强“知己知彼”的研究力度,利用有效数据分析存在的问题,评价大学效能;利用有效信息预测未来、寻求机遇,加强战略规划;利用有效证据完善和制定政策,提高政策实施效果。所有这些工作催生了院校研究这个新型的研究领域和高校的组织机构。以学生学业发展的数据为例,我们的整合数据系统包括学生高中、申请大学、入学、课程学习、就读经历、部分个性化学习、毕业、研究生学习、就业、职业成就、社会贡献等各方面、多维度的数据。有了这样完整的数据,我想不难了解学科的教育质量。这些工作都是院校研究部门完成的。在美国,院校研究与高等教育评估共同发展,各自形成了集高等教育学术研究(scholarship)与高校管理实践为一体的专业和职业发展领域。虽然,这两个领域可能还没有形成完整独立的学术理论和研究体系,但从实践的角度来说,已经占据了高等教育研究领域的半壁江山。为美国高等教育质量改进、世界一流大学和学科建设做出了巨大贡献。思考一:清北“自主确定建设学科并自行公布”传递了国家扩大高校“建设自主权”的强烈信号和决心,所以提升大学内部治理能力是建设“双一流”高校和学科的当务之急,是有效利用“自主权”的前提。

根据《光明日报》的新闻报道,教育部有关负责人已经明确表示,落实《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》的改革任务之一是“扩大建设自主权,推动建设管理重心下移,强化建设高校的主体意识和创新动力,为若干高校冲入世界前列创造政策制度环境”。我认为,“创造政策制度环境”,而且是“扩大建设自主权”的“制度环境”是国家在高等教育政策制定和治理层面上权力下放非常重要的突破。当然,从本质上来说,如何建设学科就应该是高校的事情,高校在这方面必须有责任,有担当。所以,对高校来说,尤其是对学校领导来说,这也是一个巨大的挑战。我认为有几个问题需要思考:一是如果国家在几年后继续推出“双一流”建设学科,而且扩大“自主确定建设学科”的高校范围,我们所在的高校是否能够做好这样的准备,是否有决心进入这个名单?如果全面开放,也就是说如果清北试点成功,所有高校都有权利“自主确定建设学科”,高校是否有能力“接招”?过去自主招生不很成功的经验教训值得我们思考。高校治理从依赖于外部治理到“扩大自主权”的内部治理的过渡仍然需要一个转型过程和时间,这个转型所包含的内容是多方面的,除了我们今天讨论的学科建设外,也包括质量评估、经费筹措等多个领域。如果允许我给华科提一个关于学科建设的建议:我的建议是在今后5年内,对所有学科陆续进行一次内部审核评估,第一批就是目前国家选定的9个学科。

- 教师主导、积极参与:教师主导、积极参与是评估赖以成功的黄金准则,没有之一,只有唯一!

- 问题导向:聚焦于总结经验,研究和解决学科发展中面临的问题;

- 战略发展:帮助制定未来5-10年的发展战略和创新目标。

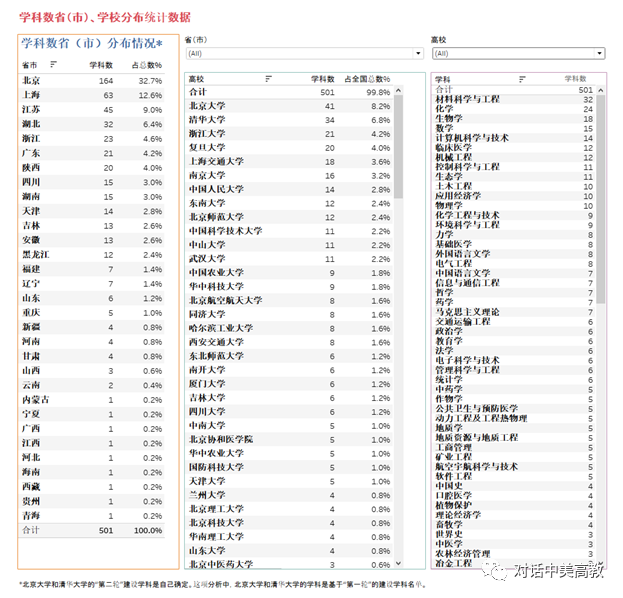

思考二:学科布局的区域差异对教育公平可能产生负面影响,人文理工学科布局的平衡缺失不利于一流综合研究型大学的建设和发展。我也做了一些数据分析(北大、清华学科是第一轮的学科),主要结果(下面两幅图)总结如下:- 三分之一的学科在北京的高校。北京和上海的高校几乎占据所有高校学科总数的一半,内陆和边缘地区的学科数非常少,有9个省(区)只有一个学科选中。

- 北京大学的学科数占所有学科数的8%,比山东等16个省的高校的学科数还要多(如果北大自行确定的学科数超过第一轮的学科数,这个差距会更大)。

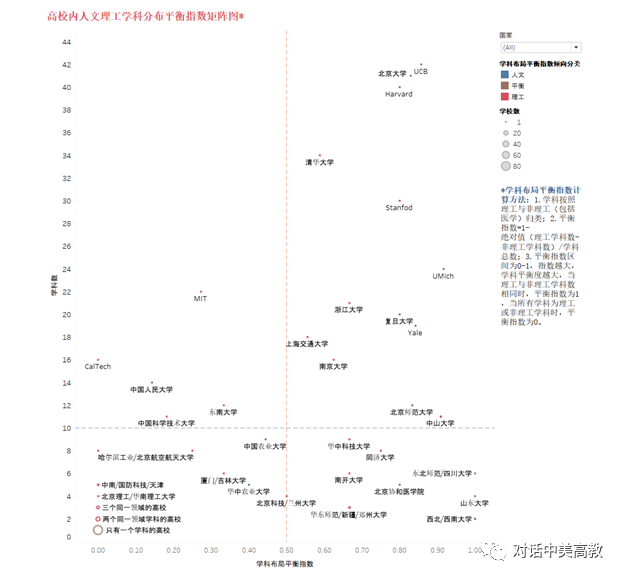

- 高校内部的人文理工学科布局缺乏平衡(计算方法见第二幅图说明)。包括综合研究型大学内的高校,学科布局平衡指数普遍较低,偏理工学科的大学占比非常高。

我也分析了几所美国顶尖大学的顶尖博士学科(有可能排在全美前5名的学科)的布局。上图显示,在我选择的美国7所顶尖大学中,除了加州理工和麻省理工的学科平衡指数分别是0和0.27外,其他几所综合研究型大学,哈佛、斯坦福、耶鲁、伯克利、密西根的学科平衡指数都在0.8以上。加州大理工是一所特殊的学校,目前只有2000多学生,不具备复制性。MIT一直在努力发展人文学科,1952年就成立了人文、艺术与社会科学学院,这也是美国高校较早成立这样的学院的高校之一。过去10多年也数次讨论成立教育学院的计划,希望成立教育学院为交叉学科发展服务。我想在未来10年内,MIT可能会重新考虑成立教育学院的事情。毕竟MIT在人工智能领域的研究也是走在美国高校前列的,而且人工智能在教育领域的应用前景巨大。所以,当高校发展到一定规模和一定层次时,特别是对综合研究型大学来说,必须考虑学科布局的平衡性,尤其是我们已经认可交叉学科的发展对提升教育创新动力有利的情况下,更应该如此。我想华科的李书记和尤校长也一定会考虑华科学科平衡发展的问题。大家可能知道华科负责人文讲座的郭玫老师吧,我在微博上看到郭玫老师的粉丝有1万多。我想这与华科持续举办2000多场人文讲座是分不开的。我有幸在2011年受邀在人文讲座上介绍了美国一流大学学生的学习行为。当时安排时间好像是1个半小时,但我讲完后学生不离场,围在我周围提问题,一直到大约11点,才在郭老师的强烈要求下离开。所以,华科学子对人文学科的学习是有很大需求的。更好的建设人文学科,能够营造一个更好的人文学习氛围,满足学生的需求。我想其他偏理工高校的学子亦有这样的需求!思考三:虽然教育学学科数较少,但无论如何,厦门大学教育学学科进入这次学科建设名单,对华科教育科学研究院来说是利好消息。当然,大家必须共同思考和确定未来5-10年的发展战略和目标。从国家层面来说,必须增加一流教育学学科建设的数量。目前的教育学学科,特别是大多数综合研究型大学的教育学学科还确实不够强,既缺乏专业的完整性,又没有显著特色。我想这也是为什么目前的“双一流”教育学学科建设的六所高校中,五所是教育部直属的师范类高校(很遗憾,我的母校没有进入!)。但厦门大学教育学学科被选中,也说明综合研究型大学的教育学学科进入“双一流”是有希望的。当然,国家在未来的发展中,也应该更加重视教育学学科的建设,增加建设数量。当然,教育学学科建设绝不能固守于传统的教育学理论和发展领域,而必须结合数字化转型、人工智能、交叉学科等领域新型的知识体系和技术手段,从理论和实践两个方面探索教育学学科教学、科研以及服务的新途径。斯坦福大学的神经智能实验室(NeuroAILab)就是依托心理学系和计算机科学系建立的神经科学研究所和人工智能实验室,相信对人的认知发展会有新的研究突破,对提升教育质量也必定会有重要意义。我想未来人工智能和教育学的交叉研究和学习会有更大的需求和市场!据我所知,华科于2019年就成立了人工智能与自动化学院,不知道教科院是否有老师尝试与人工智能专业的教师合作将人工智能技术与教育理论以及实践模式结合起来,探索教育实践和研究的新领域、新方向。所以,如果允许我给教科院提一个建议:我的建议是,有效地利用华科工科优势,寻求与工科领域学者的合作,结合当前的工程教育、心理学、院校研究等的研究特征和成果,探索一条新的教育学学科发展路径,包括理论和实践两个方面。若果真如此,如果几年后还有第三轮“双一流”建设高校及学科名单,那么教育学学科非教科院莫属。

(Matster Planner,图片来自网络)

(Matster Planner,图片来自网络)